Verknotung von Raum und Zeit

Anmerkungen zur komplizierten Tektonik des Isokorbs

Mario Rinke

Den Traum der Moderne von Transparenz und Kontinuität hat das «Schöck-Element» mit ingeniöser Präzision ins Wärmedämm-Zeitalter gerettet. Mit seiner Erfindung stand der sogenannten «Crêmeschnitten-Architektur» nichts mehr im Weg.

Die äussere Vermittlung der inneren Struktur eines Gebäudes ist kein Prinzip der Moderne. Maueranker, die das Mauerwerk an den Holzbalkendecken sichtbar durchdringen oder der Rhythmus der Fachwerkwand haben bereits in früheren Tagen subtil oder deutlich vom unsichtbaren Inneren der Konstruktion erzählt. Auch die neuen industriellen Baustoffe der Moderne haben das Verhältnis von Tragwerk und Hülle nicht grundsätzlich verändert. Die Skelette aus Eisen (später Stahl) und Eisenbeton (später Stahlbeton) waren in ihren frühen Anwendungen aussen noch häufig von Mauerwerkswänden eingefasst. Diese stabilisierten das möglichst freie Raumgitter und vermittelten gleichzeitig architektonisch mit der Umgebung.

Am deutlichsten tritt das schwierige Verhältnis von «Stilhülse und Kern» (Joseph Bayer) als Kontrast bei den grossen innerstädtischen Bahnhofshallen des 19. Jahrhunderts zu Tage, die der Historiker Wolfgang Schivelbusch so treffend als Filter zwischen der Maschine des neuen Verkehrs im eisernen Inneren und der umliegenden steinernen Stadt beschrieb.1 Das aussen gut lesbare, kathedralenhafte Steinvolumen war in seiner Erscheinung eher dem Narrativ seiner Umgebung verpflichtet als der tatsächlichen inneren Struktur und Ordnung. Moderne Tendenzen Ende des 19. Jahrhunderts lösten die massive Wand auf und gliederten sie analog zur dahinter liegenden Stahlstruktur, wie z.B. bei Peter Ellis in Liverpool oder bei der Chicago School. Erst im frühen 20. Jahrhundert stiess das Stahlskelett dann regelmässig nach aussen und kennzeichnete das massive Äussere als modernen Bau, wie es Peter Behrens' AEG-Turbinenfabrik in Berlin zeigt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts forderte die modernistische Vorstellung der Rolle der Konstruktion eine Neuorientierung: Die Tragstruktur eines Gebäudes sollte nicht durch eine vermittelnde Schicht repräsentiert werden, sondern selbst ganz direkt den architektonischen Ausdruck bestimmen. Durch das moderne, leichte und allein tragende Rahmenwerk emanzipierte sich die Hülle von diesem und wurde so zur Ausfachung oder zum Vorhang – wobei letzterer in Bezug auf Material und Wesen ganz unabhängig verwendet werden sollte.

Traggerüst modelliert Raum und Ausdruck

Die Vorhangfassade erzählt selbst konstruktiv oder formal als Bild wieder vom Gebäudeinneren – aber sie muss das nicht. Die ihr innewohnende Ambivalenz brachte kein geringerer als Sigfried Giedion auf den Punkt: «Die Aussenhaut ist nur übergeworfen. Sinngemäss ist sie überall durchbrochen.»2 Was bei Giedion auf die prägnante Formel einer dünnen, übergeworfenen Haut formuliert worden war, ist in den letzten Jahrzehnten durch steigende Komfortansprüche zu einer technischen Hochleistungsschicht gewachsen, die effektiv dämmt und gegen Wind und Wetter schützt. In ihrer Undurchdringlichkeit erlaubt sie von aussen keine tiefere Lesbarkeit und verkommt notgedrungen zum Bild.

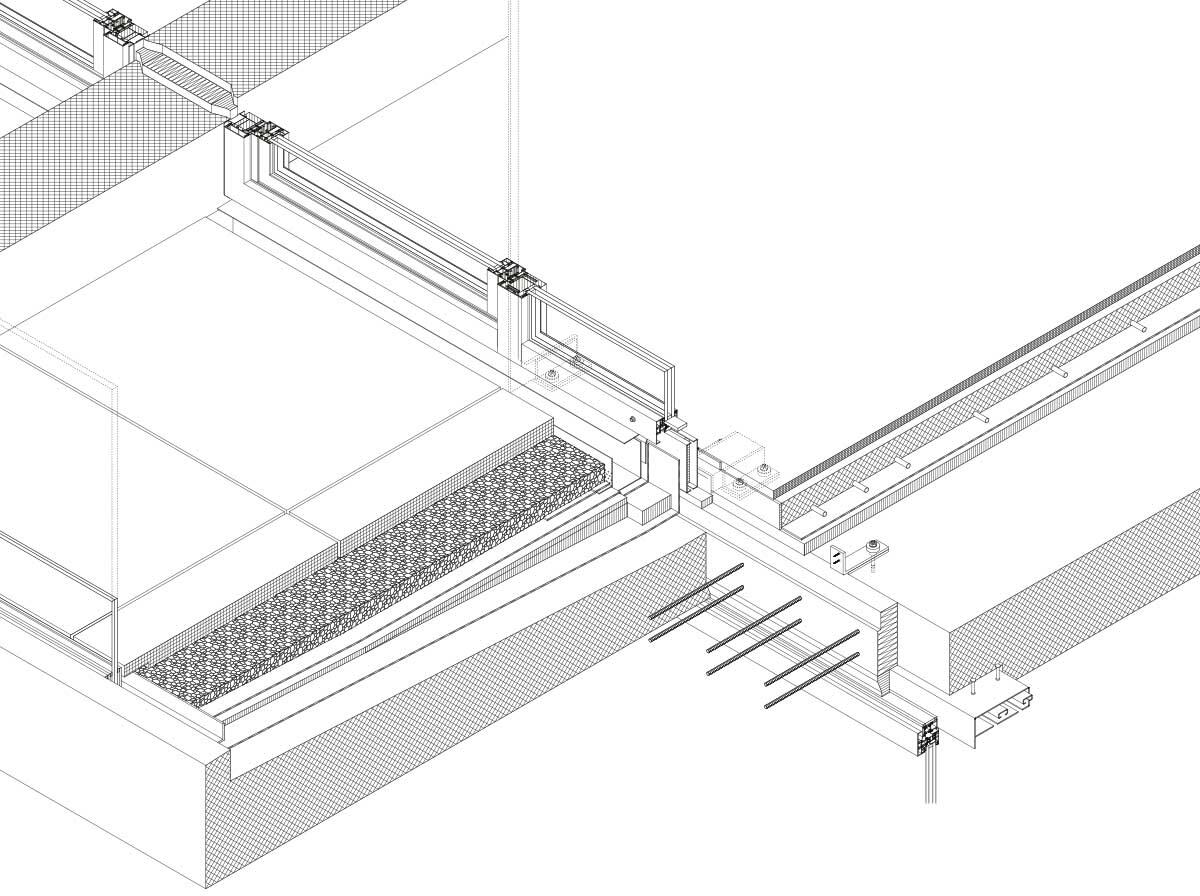

Für die Modernisten selbst war die leichte Hülle noch durchlässig, die Transparenz ein Versprechen. Gerade die vertikale Anordnung horizontal ausgreifender Platten sorgte für die Auflösung der harten Trennung von Innen und Aussen. Die Durchlässigkeit von Licht und Luft, das Ineinandergreifen von Natur und Innenraum, musste das Ausgreifen der Struktur selbst zur Folge haben; Balkone, Dächer und Terrassen waren keine Bauteile einer vorgestellten Fassade, sondern das substanzielle Gebäudeinnere selbst.

Die transparente Hülle, zuständig für die Durchlässigkeit, war gleichzeitig Gefäss des einzufassenden Raums, der klimatische Bedingungen erfüllen musste.3 So wurde die Struktur da zum Systemproblem, wo sie durch die Hülle hindurch nach aussen drang und so zwischen gegensätzlichen klimatischen Bedingungen vermittelte. Das von Giedion angesprochene – aber in seiner bauphysikalischen Dimension nicht erkannte – Dilemma von wirkungsvoller Hülle und struktureller Durchdringung vermochte erst der sogenannte Isokorb zu überwinden.

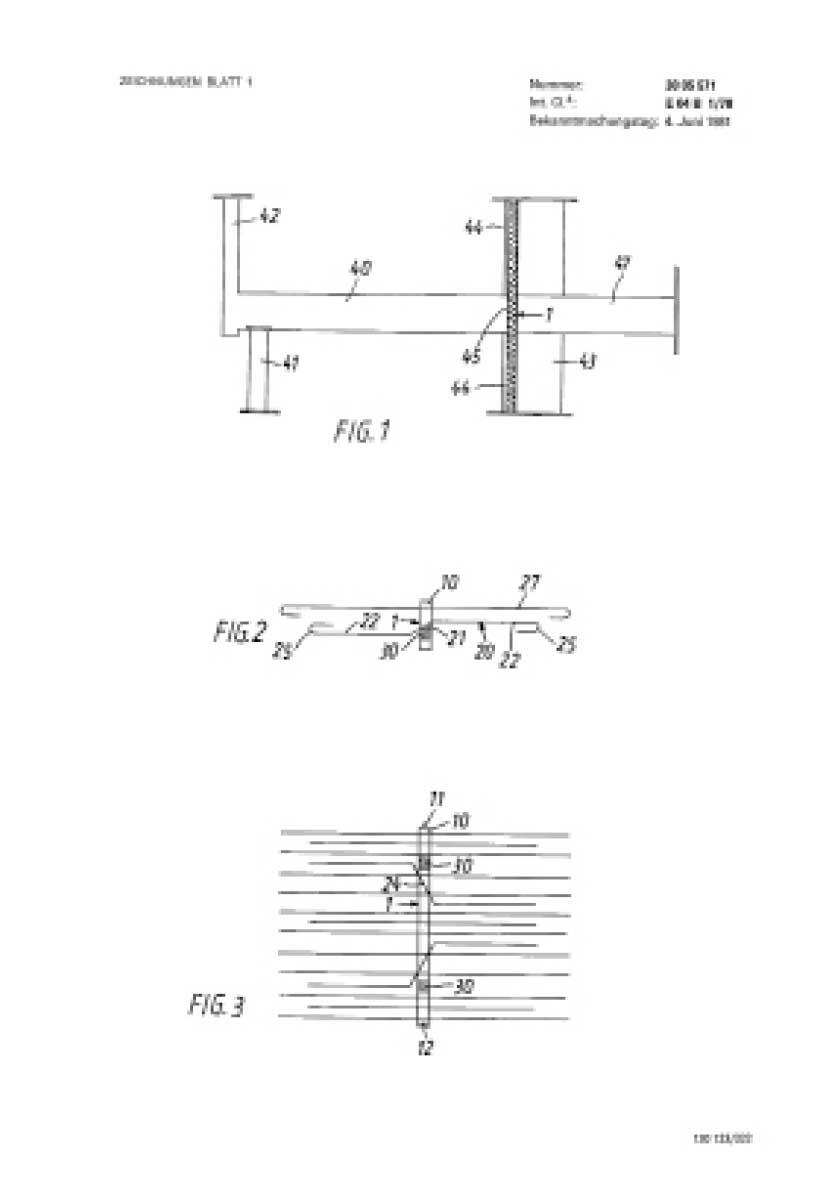

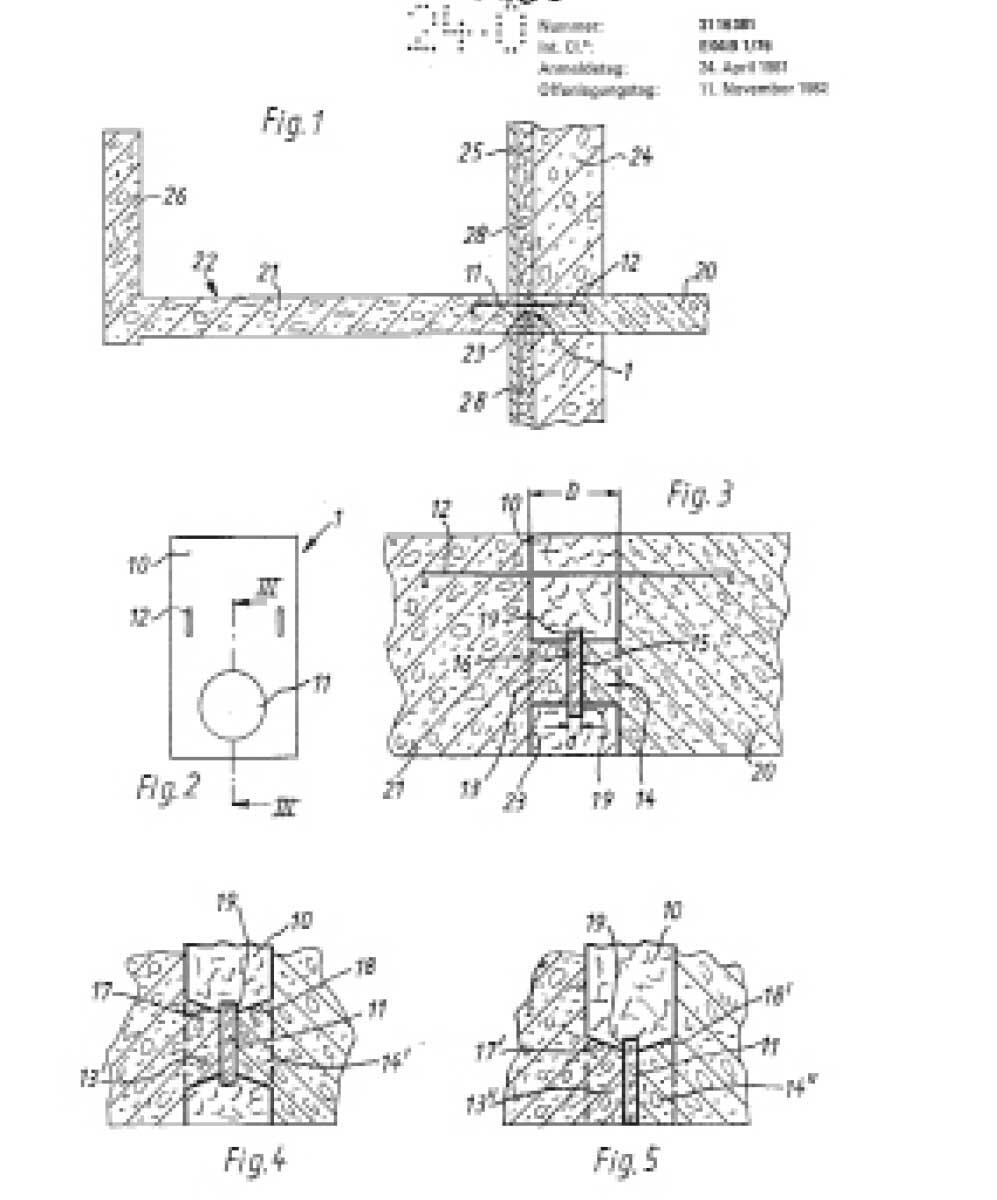

Der deutsche Ingenieur Eberhard Schöck entdeckte während seiner Skiferien in der Schweiz feuchte Betondecken an jenen Stellen, wo sie als Balkone auskragten. In seinem 1981 veröffentlichten Patent formulierte er ein Bauteil, das an solchen kritischen Stellen Einsatz finden könnte.4 Die Idee griff eine existierende Bauart aus den 1950er Jahren auf, bei der allein Balken von der inneren Geschossdecke nach aussen verlängert waren, zwischen denen dann die Balkonplatte eingehängt wurde. Die Wärmebrücke war da bereits erkannt und minimiert worden, im Grundsatz blieb sie aber bestehen.

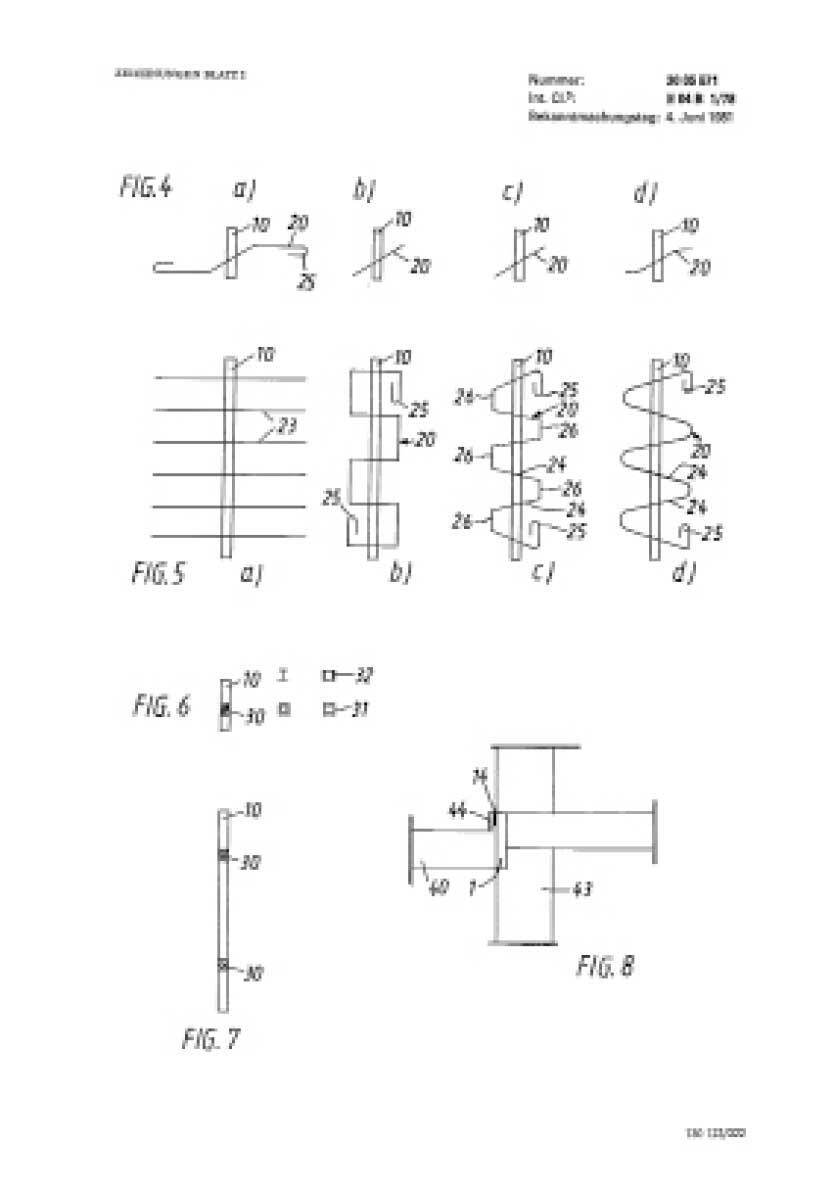

Schöck löste das Problem ingenieurmässig, indem er, wie auf einer idealen Schnittzeichnung ermittelt, alle kollidierenden Elemente durchdringen liess und dort die Materialien je nach Anforderung austauschte. Das Ergebnis war ein «Isolierkörper» aus «Hartschaum, z. B. Polyurethanschaum oder Polystyrolschaum»5, in den die tragenden Glieder eingesteckt wurden: einzelne Druckelemente in Längsrichtung des Isolierkörpers, in Abständen verteilt, aus «metallenen Rohrstücken oder Winkelprofilen» sowie Zugelemente aus «rostfreiem oder verzinktem Stahl» in Kragrichtung horizontal und schräg verlaufend.

Tektonik nach innen verlegt

Der Isokorb ist eine Kompensation für die in seiner Art simplifizierte Ausdrucksform des hochperformativen Gebäudes – der landläufige Ausdruck einer «Crêmeschnitten-Architektur» spricht hier Bände, bei welcher der Baukörper durch Balkone und horizontale Bänder rundum gegliedert ist. Die technischen Facetten des Tragens, Isolierens oder der geometrischen Vermittlung werden mit dem Isokorb ins Innere der Konstruktion verlagert und dort verdichtet. Über die komprimierte Schichtung und Verschränkung hinaus ist die künstliche Komplexität als Material- und Geometriekonfiguration auch Symptom eines Selbstverständnisses der Architektur. Als der Isokorb dann massenhaft eingesetzt wurde, stand er im Zeichen einer Kultur der Vorfertigung, die eine Verwendung komplexer Bauteile in allen Bereichen des Gebäudes erst ermöglichte. Damit verlängerten die Produkte den Einfluss der Bauindustrie nicht nur in das Gebäude selbst, sondern sie massregelten auch dessen Funktionsweise.6 Denn während die tragenden Bauelemente und isolierenden Schichten bei konventioneller Bauweise später noch zumindest teilweise umorganisiert werden können, sind sie im Isokorb sprichwörtlich an der Schnittstelle zwischen warm und kalt fixiert. Der Isokorb ist damit ein Mikrokosmos der modernen Funktionsströme eines Gebäudes, die sich in einem maschinellen Präzisionsbauteil auskristallisiert haben.

Ihrer Aufgabe gemäss können diese Funktionsschichten auch als verknotete Zeitebenen gelesen werden. Stewart Brand hat sie in seiner originellen Forschung über die tatsächliche Veränderung von Gebäuden über die Zeit als «shearing layers of change» bezeichnet. Je mehr und fester beispielsweise die Struktur, die Haut oder Gebäudetechnik miteinander verbunden sind, desto weniger kann sich das Gebäude anpassen: «Wegen der unterschiedlichen Veränderungsgeschwindigkeiten seiner Teile», so Brand, «reisst sich ein Gebäude immer selbst auseinander».7

Der Isokorb hat die Architektur über Jahrzehnte bestimmt. Obwohl er selbst nie sichtbar ist, kann mit ihm die Struktur mittels artikulierter «Deckenstirnen» zum äusseren prägenden Bild werden – oder sogar zum Raum vor dem Gebäude, wenn er als Kragplattenanschluss frei «schwebende» Balkone ermöglicht. Nur ist dieser Raum dort festgeschrieben, wo sich Isolations- und Nutzebene kreuzen. Um- und Weiterbauen werden dann zu eben jenem chirurgischen Manöver, das im Isokorb selbst angelegt ist.

Mario Rinke (1979) ist Professor für Konstruktion an der Fakultät Design Sciences der Universität Antwerpen. Er erforscht die Entstehungsgeschichte moderner Baustoffe und das Zusammenspiel von Institutionen, Technologie und Konstruktionskulturen in der Architektur.

1 Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Frankfurt 2015, S. 152

2 Sigfried Giedion, Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton, Leipzig 1928, S. 73.

3 Die Analogie von Laborglas und Glasfassade in der Moderne wurde mehrfach diskutiert, vgl. z. B. Kijan Espahangizi, «Vitaglass – A Modern Boundary Technology between Laboratory Research, Architecture, Public Health, and Environmentality in the 1920s and 1930s», in: Laurent Stalder & Moritz Gleich (Hg.): Architecture / Machine, Zürich 2017, S. 98 – 109.

4 Patent DE 30 05 571 B 1, angemeldet 14. 2. 1980, Bekanntmachungstag 4. 6. 1981.

5 Wie Anm. 4.

6 Katie Lloyd Thomas (Hg.): Material Matters. Architecture and Material Practice, London 2007; Christine Wall, An Architecture of Parts, Architects, Building Workers and Industrialisation in Britain 1940 – 1970, London 2016.

7 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, New York 1994