1/2 – 2023

Terrain

Gestalterisches Potenzial der Topografie

Das vorliegende Heft übt sich im Spagat. Denn nirgendwo sonst als am und im Boden klaffen Anspruch und Wirklichkeit bei der Bewältigung der Klimakrise so stark auseinander. Eigentlich müssten wir – wenn überhaupt – so bauen, wie zu Urzeiten in Japan: nämlich, ohne den Boden wirklich zu berühren. Bauen wie zu Urzeiten klingt verlockend, grenzt aber an Augenwischerei, wenn bei uns landauf, landab noch immer das Parkplatzreglement die Menge an Aushub und Beton vorbestimmt. Und damit auch wesentlich die Menge der verbauten grauen Energie. Architekturschaffende haben zu einem solchen Automatismus wenig Substanzielles beizutragen, ausser, dass sie vielleicht auf Bauherrschaften einwirken, sich auf ein Mobilitätskonzept einzulassen. Bleibt also allein der Ruf nach dem guten Metier? Nach der guten Sockellösung, die wenn möglich die Auswirkungen des Neubaus auf die umliegende Landschaft minimiert? Hier ist tatsächlich viel zu holen – von der klugen Einbettung eines Bauwerks über eine ökologischere Sicht auf die Ressource Boden bis hin zum Wissen um die Wiedergutmachung, wenn nicht eine Verbesserung für Flora und Fauna. Fände nur schon eine solche Sensibilität breit Eingang in das Entwurfs-Denken und in die Praxis, so wäre vieles erreicht.

Viel Druck auf dem Boden

Ressource oder Lebensraum?

Nina von Albertini und Roger Boltshauser im Gespräch mit Lucia Gratz, Tibor Joanelly und Roland Züger

Die Spezialistin für Umwelt, Boden und Bau erkennt im Terrain einen Lebensraum, der Architekt hingegen hat den Boden als Ressource im Blick. Wie mit diesem Zielkonflikt umgehen? Wir haben beide zum Thema der Erdberührung beim Bauen befragt und konstatieren: Der Boden ist (auch) ein Lehrmeister.

Ein paar Tropfen ins Meer

Minimalinvasive Architektur von Fuminori Nousaku in Japan

Tibor Joanelly, Jumpe Suzuki (Bilder)

In Tokyo führt die hohe Bodenversiegelung zu grossen Problemen bei der Bewältigung von Starkregenereignissen. Dabei fördert das traditionelle Fundament aus Steinen und angekohlten Zedernpfählen des alten japanischen Bauernhauses Minka die Versickerung. Pilze sorgen für die Festigkeit im Boden. Fuminori Nousaku Architects haben eine solche Wechselseitigkeit zum Entwurfsthema gemacht.

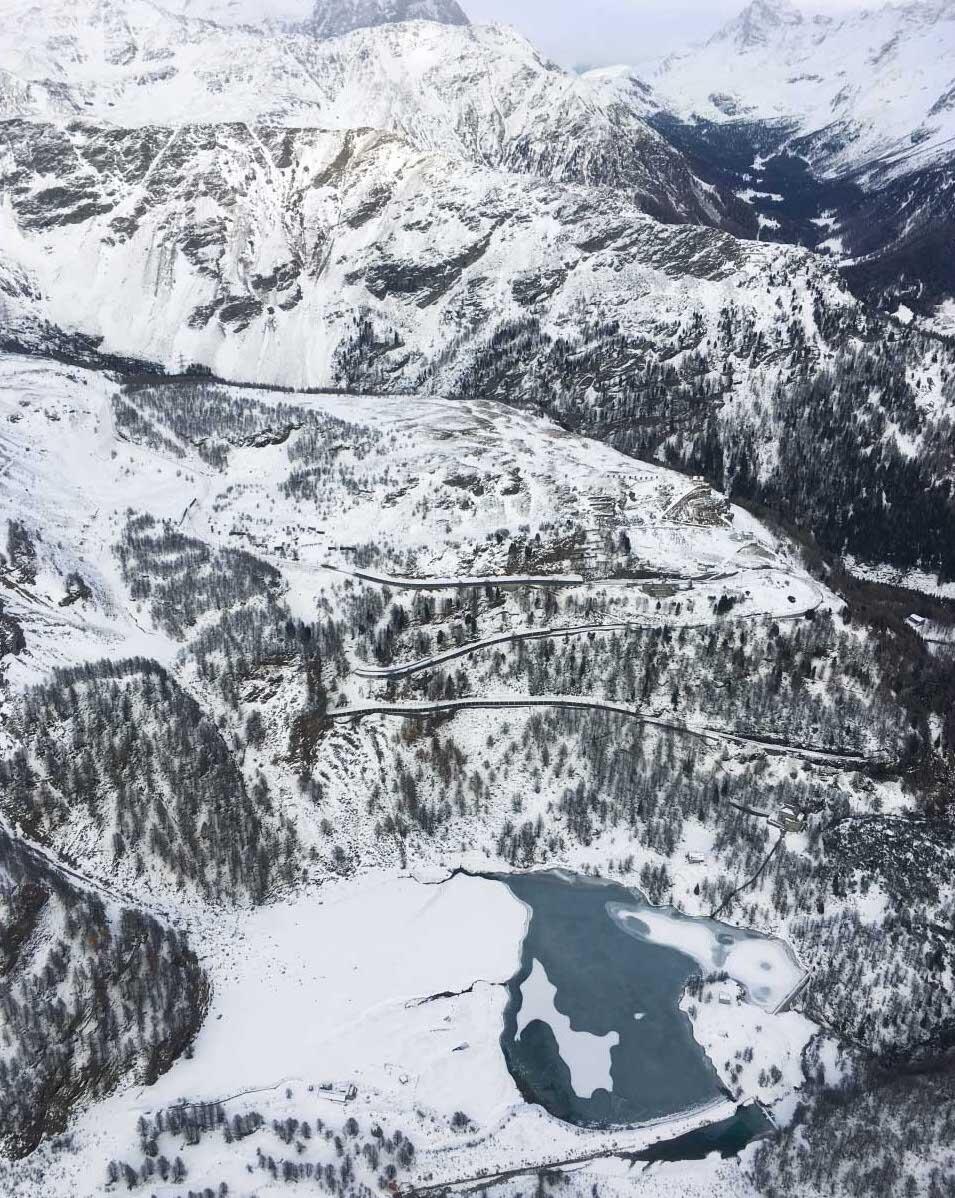

Am Welterbe weiterbauen

Erneuerung der Schneegalerien auf Alp Grüm von Conzett Bronzini

Lucia Gratz

In fünfjähriger Bauzeit liess die Rhätische Bahn die drei Schneegalerien aus den 1950er Jahren auf Alp Grüm durch Neubauten ersetzt. Das Ingenieurbüro Conzett Bronzini orientierte sich dabei an den Vorgängerbauten. Der qualitätsvolle Eingriff trägt auch zum Erhalt der Welterbe-Landschaft bei. Artikel lesen

Halb Landschaft, halb Haus

Erweiterung Schule Burghalde in Baden

Jasmin Kunst, Roland Bernath (Bilder)

An den Hangterrassen Badens wurde die Schule Burghalde um einen Trakt erweitert und dabei die Gartenanlage als wertvoller Freiraum neu entdeckt. Der Eingriff von Masswerk huldigt indes mit Mustern, Farben und Lichtschimmer dem Ursprungsbau im Heimatstil.

Ein Terrassenhaus, geht das noch?

Siedlung Sommerhalde in Uerkheim von Diethelm & Spillmann mit Haag Landschaftsarchitektur

Jenny Keller, Roger Frei (Bilder)

Diethelm & Spillmann dachten über die Bauaufgabe Terrassenhaus ganz grundsätzlich nach. Der Landschaftsgestaltung schenkte man bei der Siedlung Sommerhalde im aargauischen Uerkheim ein besonderes Augenmerk: Subtil und naturnah trägt sie zur Biodiversität bei.

Debatte

Dass wir alle vom neuen städtebaulichen Leitbild der Schwammstadt profitieren, wenn interdisziplinär und integrativ geplant wird, erläutert Thies Brunken.

Ausstellungen

Jan Geipel betrat für uns in Basel im S AM die neuen Wege in der japanischen Architektur. In Winterthur rückt das bigger Picture ins Blickfeld und gibt Frauen im Design den angemessenen Raum, während das VAI Antwerpen das Werk der flämischen Architektin Marie-José Van Hee zeigt.

Bücher

Marc Angélil hat für uns die beiden ersten Bände der Reihe Klimapolis gelesen – mit Genuss. Zudem empfielt die Redaktion ein Buch zur Gartengeschichte sowie eines über schwule Architekten.

Junge Architektur Schweiz

Marginalia

Objekt in La Chaux-de-Fonds

Schnee, Feuer und Licht prägen La Chaux-de-Fonds, die Stadt der Uhren wiederum ist der Nährboden für die Architektur von Marginalia. Artikel lesen

Bauten

Künstlerische Freiheit

Atelierhaus C21 von Werner Neuwirth in Wien

Maik Novotny

Der Architekt Werner Neuwirth und sein Investor begannen ihr Projekt entgegen jeder Logik und ohne Parameter, fanden dafür aber die passende Antwort auf die Bedürfnisse nach den Corona-Erfahrungen: Es entstand ein Atelierhaus im Sonnwendviertel von Wien, das mit dem Baugesetz spielt.