10 – 2018

Dorfbau

Besser Leben auf dem Land

Der Strukturwandel (sprich: das unaufhaltsame Schrumpfen) der Landwirtschaft, preiswert verfügbares Bauland, gut ausgebaute Strassen und ein Überschuss von anlagesuchendem Kapital wirken zusammen, um aus bäuerlichen Orten allmählich Pendlergemeinden zu machen: städtisch geprägte Wohnzonen. Unweigerlich bringen die Zuwanderer ihre städtisch mobile Lebensweise mit, vom Dorf bleibt nur sein Bild. Das Phänomen ist nicht neu, nur durch die anhaltende Hochkonjunktur sichtbarer geworden. Umso mehr stellt sich die Frage, was «das Dorf» in der Zeit der Globalisierung überhaupt ausmacht – in städtebaulicher Hinsicht wie in wirtschaftlicher oder kultureller – und welches die Bedingungen sind, die gutes Bauen auf dem Land möglich machen: eine Architektur, die dem Dorf das zurückgibt, was es für gutes Geld oft bereitwillig veräussert: Selbstbewusstsein, Angemessenheit, Pragmatismus, Qualität, einen Bezug zum Ort und zu den Menschen, die ihn bewohnen. Dazu braucht es Anstrengungen auf allen Ebenen, vom Sitzungszimmer des Gemeinderats über das Raumplanungsbüro bis in die Werkstatt der Unternehmerin. Dann kommt die Architektur zum Zug. Trotz solcher Bemühungen sind Dörfer in Randlage abseits der Zentren weiterhin von Abwanderung bedroht. In Zeiten niedriger Zinsen ist die Konkurrenz des Wohneigentums mächtig, ebenso wie die grösserer Zentren mit attraktiverer Infrastruktur.

Rekonstruktion des Ländlichen

Architektur erschaffen im verbindlichen Raum

Tibor Joanelly, Rasmus Norlander (Bilder)

So geht Baukultur auf dem Dorf: Die Architekten Patrick Seiler und Søren Linhart sprechen über ihre Arbeit, über Vertrauen, Abhängigkeiten und Chancen einer Architektur auf dem Land. Redaktor Tibor Joanelly hat die Erfahrungen der beiden aufgezeichnet und ihren Projekten gegenübergestellt.

Städtebau auf dem Dorf

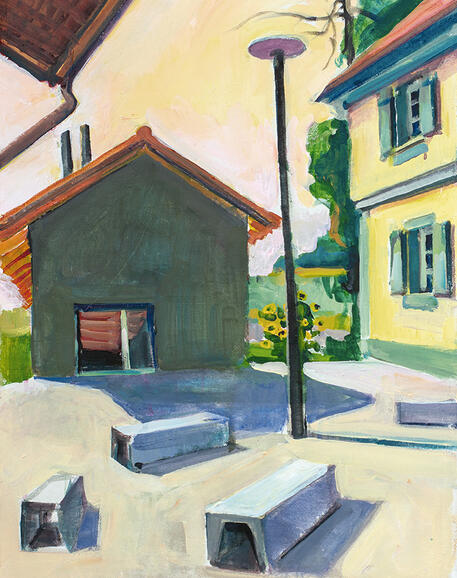

Alt und Neu in Cressier FR von LVPH architectes

Dieter Schnell, Rolf Siegenthaler (Bilder)

Laurent Vuilleumier und Paul Humbert vom Büro LVPH haben in Cressier im Kanton Freiburg eine alte Hofstatt zu einem Ensemble mit Mietwohnungen umgebaut und erweitert. Die ortsbaulich sorgfältig gesetzten Neubauten und die Gestaltung von Platz und Erschliessungsbereichen werfen Fragen auf zur entwerferischen Bezugnahme auf dörfliche Motive: Ist denn wirklich alles Dorf, was dörflich scheint?

Das Dörfliche kehrt heim

Siedlung Orenberg in Ossingen ZH von BDE Architekten

Benjamin Muschg, Roger Frei (Bilder)

Ossingen, 25 Minuten vom Bahnhof Winterthur entfernt, geriet durch den Ausbau seiner Infrastruktur in finanzielle Probleme. Die Lösung fand das Dorf in der Stadt: BDE Architekten gewannen den Wettbewerb für die geplanten neuen Mehrfamilienhäuser, und mit ihnen kam eine Winterthurer Genossenschaft. Zusammen bauten sie ein neues Stück Dorf mit ausgeprägtem Wir-Gefühl.

Partizipativ planen

Ein exemplarisches Leitbild für den Umgang mit dem Weiler Kirchbühl

Daniel Kurz, HSLU – Technik und Architektur (Bilder)

Der Weiler Kirchbühl bei Sempach ist ein Ortsbild von nationaler Bedeutung, aber seine Scheunen stehen leer. Um die Spielräume der Entwicklung zu klären, hat die Gemeinde an der Luzerner Hochschule eine Studie bestellt. Zusammen mit den hier Ansässigen zeigt sie auf, wo und in welchem Rahmen Wachstum möglich ist. Prozess und Resultat sind vorbildlich auch für andere Weiler im Land.

Die essbare Landschaft

Schaukäserei Kaslab’n in Radenthein (A) von Hohengasser Wirnsberger Architekten

Albert Kirchengast, Christian Brandstätter (Bilder)

Wo der Käse reift, da kommt man zusammen. Die Architekten Hohengasser Wirnsberger haben im Kärntner Radenthein eine Schaukäserei gebaut, die mehr ist als eine Touristenattraktion im strukturschwachen Gebiet. Die Architektur der Kaslab’n bietet Rahmen und Perspektiven für die hier Lebenden. Mit jedem verkosteten Stück isst man ja auch einen Teil der Landschaft.

Verdichtung und Vermittlung

Sporthalle in Haiming D von Almannai Fischer mit Harald Fuchshuber

Florian Aicher, Sebastian Schels (Bilder)

In der bayrischen Peripherie wünschte sich der Sportverein Haiming eine Turnhalle. Unter der Leitung von Almannai Fischer Architekten aus München hat man selbst Hand angelegt, und dank einem einfachen konstruktiven System und clever gelösten Details wurde das ganze günstiger als eine Halle ab Stange. Und dank den Proportionsregeln von Theodor Fischer auch sehr viel schöner.

Debatte

Damit aus der Peripherie planerisch etwas wird, sind städtebauliche Mittel gefragt – allerdings andere als in der Agglomeration oder in der Stadt. Roman Hanimann vom Atelier van de Wetering ruft zum Überdenken der Planungsinstrumente auf.

Wettbewerb

Ein junges Team gewann den Wettbewerb Guggach 3 für preisgünstiges, «einfaches Wohnen» in Zürich. Philippe Jorisch erklärt, wie es den Architekturschaffenden gelungen ist, mit modernem Städtebau und einem «Münchner Zimmer» kostengerecht zu entwerfen.

Recht

Das Wegrecht ist eine Dienstbarkeit, die oft bei Abparzellierungen zur Anwendung kommt und nicht zuletzt dichteres Bauen möglich macht. Worauf man bei diesem Instrument achten muss, wenn man es weiter fassen möchte, erklärt Dominik Bachmann.

Bücher

Zwei unentbehrliche Publikationen für alle, die die neue Schule besser verstehen möchten.

Ausstellungen

Im Gewerbemuseum Winterthur fragt die Ausstellung Hello, Robot, ob es künftig überhaupt noch Gewerbe geben wird. Und in Stockholm zeigt Public Luxury, wie in der Zeit der Digitalisierung Öffentlichkeit hergestellt werden kann.

Film

Rem Koolhaas im Porträt.

Nachruf

Christian Menn (1927 – 2018)

Pendeln am Hang

Haus in Gordola von Atelier Scheidegger Keller und Mario Monotti

Tibor Joanelly, Karin Gauch, Fabien Schwartz (Bilder)

Fünf Wände, dazwischen Treppen und nur der Raum. Die Architekten Christian Scheidegger und Jürg Keller haben mit dem Tessiner Bauingenieur Mario Monotti ein Haus gebaut. Darin verbinden sie das Konzeptionelle mit dem Kontextuellen.

Bar jeder Konkurrenz

Junge Architekturbüros in Mexiko

Rosamund Diamond und Helen Thomas

In der Covadonga-Bar im Quartier Roma Norte treffen sich regelmässig sieben Architekturschaffende aus aller Welt, die in Mexiko einen Wirkungsort gefunden haben. Im Schwellenland sind die Aufgaben vielfältig und zahlreich – bei der Bewältigung hilft man sich gegenseitig. Artikel online lesen

Originaltext Englisch