11 – 2013

Spezialitätenwohnen

Giò Ponti beschreibt in «Amate l’Architettura» eine ideale mediterrane Architektur, die häuslich und offen ist für das ganze Leben und verbunden mit der Schönheit der Welt – eine Architektur, die mehr weite Landschaft ist als geschlossener Kristall. Es erstaunt nicht, dass solche Worte sehnsüchtig das Thema des Wohnens beschreiben, das eine Brücke schlägt zwischen Architekten-Vorlieben und den Interessen unserer Kunden. Seine kongeniale Verbindung im Entwurf passt auch auf die Anforderungen an die heutige und hiesige Wohnbauproduktion mitten in der Stadt. Auf eher kleinen Parzellen müssen ausgeklügelte und geräumige Wohnungen für eine oft gut zahlende Kundschaft entworfen werden. Je ausgefeilter die Raumkonstellation, desto grösser das Prestigeversprechen. Auf diese städtischen Nischen passt kein typologisches Deklinieren des Wohnens. Hier ist der Wohnungsbau Spezialitätenmarkt, das italienische Gusto bürgt für die Anschlussfähigkeit an die Peer Group.

Wohncouture

Spezialitätenwohnen zwischen Gentrifizierung und Stadtaufwertung

Tibor Joanelly

Tibor Joanelly vergleicht die zunehmende Orientierung der Immobilienwirtschaft an einzelnen Zielgruppen mit der industriellen Spezialitätenchemie: Die Arbeit an chemischen Verbindungen kann mit dem Austüfteln von Grundrissen verglichen werden. Mit steigender Attraktivität des urbanen Wohnens geht aber eine Verdrängung sozial benachteiligter Schichten einher. Es entstehen Gebäude, die innerhalb der Marktgrenze auf einen Ort und ein Kundensegment massgeschneidert sind.

In und über der Stadt

Wohnhochhaus in Zürich von Loeliger Strub Architekten

Caspar Schärer, Andrea Helbling und Roland Bernath (Bilder)

Im Wohnhochhaus an der Weststrasse in Zürich bieten Loeliger Strub Architekten Gefässe gepflegter Wohnkultur an. Sie orientieren sich an der Eleganz der grossbürgerlichen Mailänder Wohnkultur der 1950er Jahre und machen sie für die urbane Mittelschicht zugänglich und erschwinglich. Der Neubau ist Teil der Stadt geblieben und wächst zugleich aus dem Stadtkörper hinaus, ohne mit seiner Höhe aufzutrumpfen.

Angekommen

Wohnüberbauung Brunnmatt Ost in Bern von Esch Sintzel Architekten

Christoph Schläppi, Walter Mair (Bilder)

Auf einem Werkhofareal im Berner Brunnmattquartier erschlossen Esch Sintzel Architekten aus einer schwierigen städtebaulichen Situation ein enormes Potenzial. Das 150 Meter lange Gebäude entfaltet sich zum ruhigen Hof hin in fünf gestuften Einheiten. Das Kunststück bestand darin, den grossen Baukörpern Wohnungen einzubeschreiben, die als Maisonetten so ineinander verschachtelt sind, dass sie im Süden zur Strasse und zugleich zum Hof im Norden ausgerichtet sind.

Wohnstrip am Friedhof

Die neue Rue Rebière in Paris

Susanne Stacher

600 Meter der Rue Rebière in Paris wurden um einen Streifen von fünfzehn Metern verschlankt, um Platz für 180 Sozialwohnungen zu schaffen. Neun Architektenteams aus Frankreich, der Schweiz und Japan planten auf den schmalen Parzellen in der Nähe des Boulevard Périphérique und handelten die jeweiligen nachbarschaftlichen Beziehungen direkt untereinander aus. Das Ergebnis zeugt von der Ausschöpfung des weiten Spektrums an Möglichkeiten.

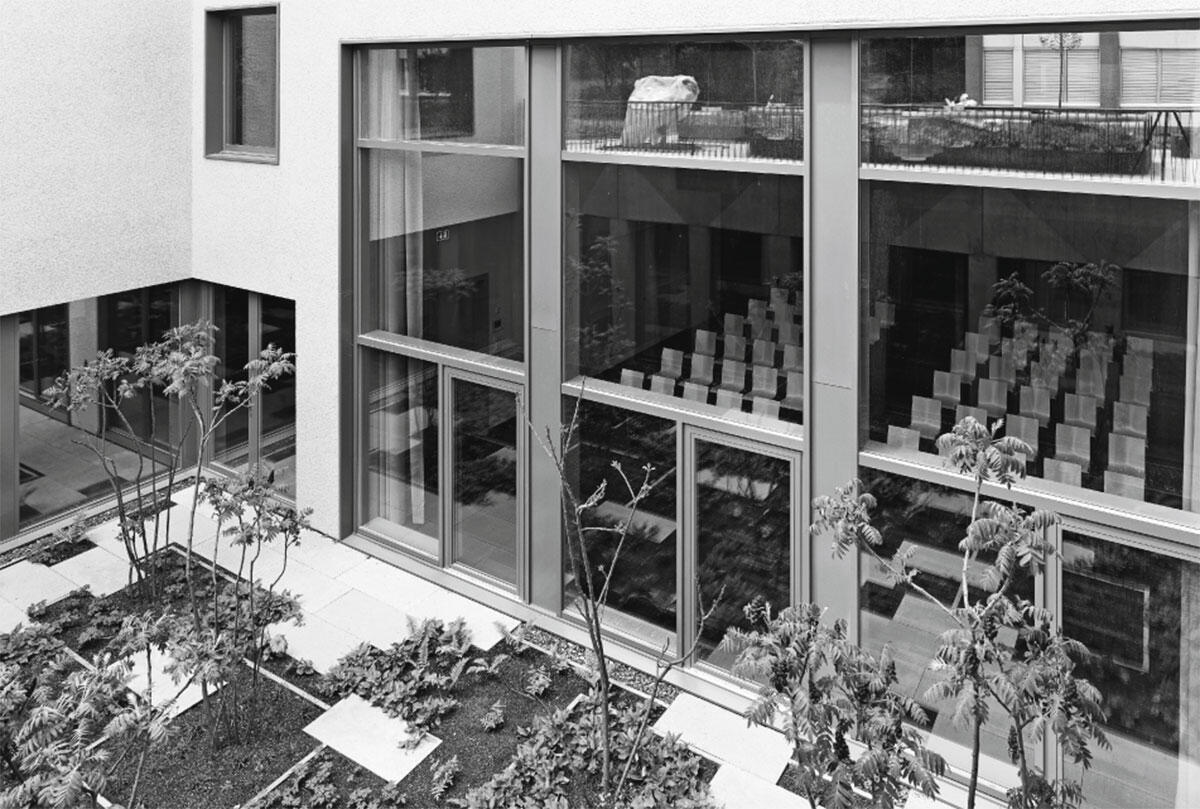

Wohnen in der Mitte

Zentrumsbebauung Archhöfe in Winterthur von BDE Architekten

Daniel Kurz, Christian Schwager (Bilder)

Der Komplex der Archhöfe am Bahnhofplatz in Winterthur ist ein mächtiges und klug gegliedertes Volumen. Unter dem weit gespannten Schrägdach arrangierten BDE Architekten einen für die zentrale Lage typischen Nutzungsmix aus Einkaufen, Büro und Wohnen. Die 68 Wohnungen in den oberen vier Geschosssen orientieren sich mehrheitlich sowohl auf die lebhaften Strassen des Bahnhofquartiers wie auch auf verschachtelte Höfe.

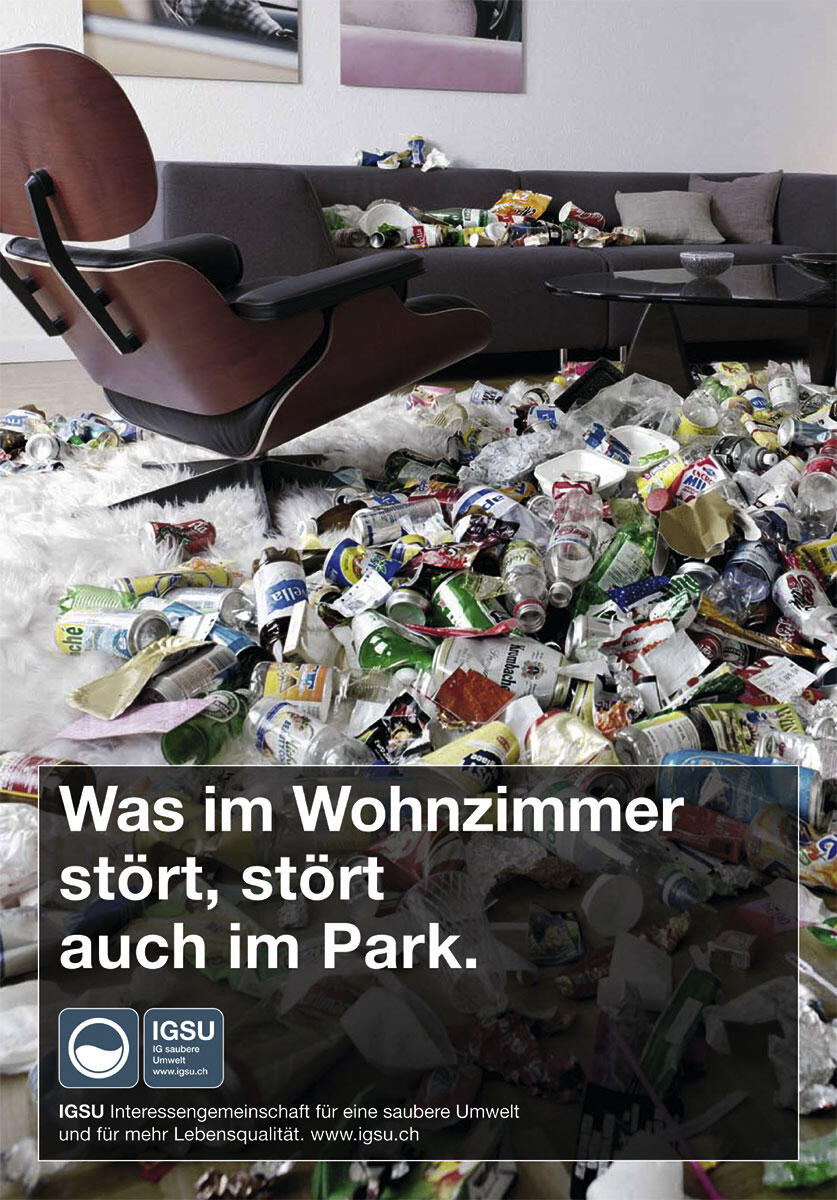

Vom Leben in der Stadt

Der öffentliche Raum ist kein Wohnzimmer

Peter Schneider

In seinem angriffigen Essay kritisiert der Psychoanalytiker und Kolumnist Peter Schneider die «Verwohnzimmerung» des öffentlichen Raums. Die Differenzen zwischen privat und öffentlich nivellieren sich, wenn die Gesetze und Regeln des Wohnens auf Strassen und Plätze übertragen werden. Wenn Fremde oder nicht als Insider erkennbare Menschen grundsätzlich als Bedrohung gelten, wird der Freiraum der einen zur Sperrzone für die anderen.

Nachrichten

Abgesang auf das Fussballstadion Zürich, Dokumente der NEAT neu im gta-Archiv, HDA Graz mit neuer Leitung

Wettbewerb

Ein Wettbewerb auf dem Oberhauser Riet in Opfikon, einst die «teuerste Wiese Europas», heute der stetig wachsende Stadtteil Glattpark, verlangte ein Gebäude für sehr kleine und sehr grosse Wohnungen.

Recht

Die erneuerte SIA-Norm 118.

Markt

Die aktuelle Wohnbauproduktion lässt hauptsächlich grosse Familienwohnungen entstehen – die Mehrheit der städtischen Haushalte besteht aber aus ein oder zwei Personen. Für Bescheidenheit im Konsum von Wohnraum fehlt (noch) das Angebot.

Räumlich verdichtete Baukultur

Das Jacobs Haus in Zürich von Miller & Maranta

Bernadette Fülscher, Ruedi Walti (Bilder)

Beim Umbau zweier hundertjähriger Villen im Zürcher Seefeldquartier zum Sitz und Museum der Jacobs Foundation erreichen die Basler Architekten Miller & Maranta eine narrative Dichte, die ganz grundsätzlich auch als Gegensatz zu einer allgemeinen Sprachlosigkeit in der Architektur verstanden werden kann.