5 – 2022

Klimapositiv

Paradigmenwechsel beim Konstruieren

Im vergangenen Jahrzehnt legten Politik, Bauindustrie und Architekturschaffende ihren Fokus auf die Verminderung der Betriebsenergie von Gebäuden: Haustechnik auf Effizienz getrimmt, die Gebäudehülle luftdicht verklebt, die Bauten in einen dicken Wintermantel gepackt. Ganz vergessen ging dabei das Naheliegende. Sowie man heute beim Einkauf vielleicht die Finger von Äpfeln aus Südafrika lässt, so findet auch zunehmend ein Umdenken bei der Grauen Energie statt. Woher kommt das Material? Wieviel CO₂ emittiert seine Herstellung? Und kann das Gebäude ohne Federlesens rückgebaut werden? «Kreislaufdenken» heisst der Begriff, unter dem diese Fragen figurieren – ein grosses Wort. Würden wir herkömmliche Konstruktionsweisen überdenken, so liessen sich schon ab morgen Verbesserungen erreichen. Warum dämmen wir beispielsweise unsere Bauten nicht mit Stroh aus dem Feld neben der Baustelle? Wir haben in Graubünden einen Pionier zu Strohballen-Bauweise gefunden. Herzog & de Meuron bauen ein Bürohaus aus Buchenholz, mit Stroh auf dem Dach, Lehmdecken und Solarfassade. Zu einer Materialdiät rät Guillaume Habert, Professor an der ETH Zürich, denn Beton und Glas seien wie Äpfel aus Südafrika. Florian Nagler, Professor an der TU München, baut bereits weitgehend enthaltsam, wir schauen hin.

«Wir bauen lieber selbst»

Häuser aus Stroh: vom Eigenbau zum grossen Massstab

Paul und Werner Schmidt im Gespräch mit Jenny Keller und Roland Züger

Das Atelier Schmidt in Trun ist ein Pionier im Strohballenbau. Das .einzige subventionierte Bauprodukt. ist nachhaltig und verfügt durch die Landwirtschaft eigentlich über eine eigene Logistikkette. Doch für den Durchbruch in der Breite fehlt das Zusammenfinden von Bau- und der Landwirtschaft ebenso wie effektive Lobbyarbeit sowie fleissige Fachstellen für das Bauen mit Stroh.

Feldforschung

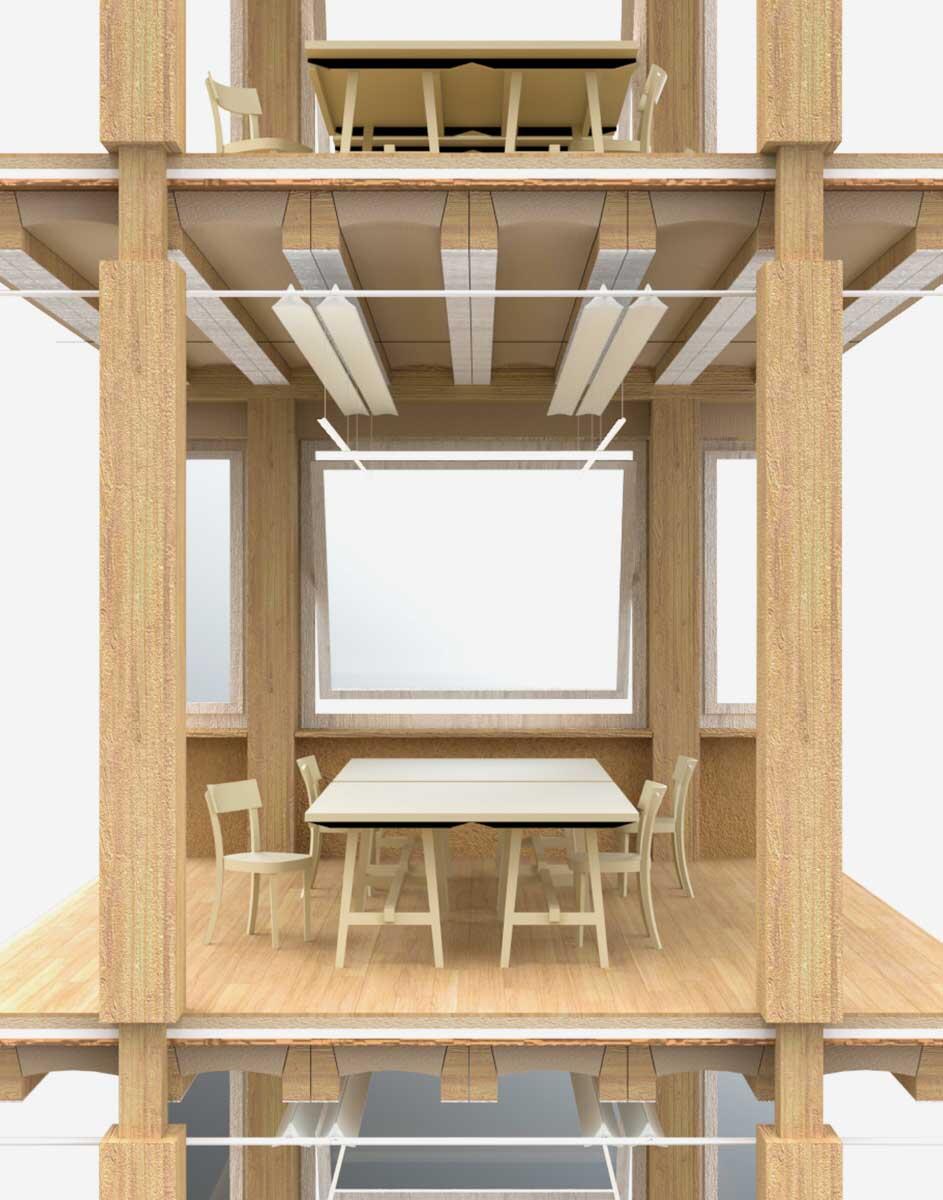

Bürogebäude in Allschwil von Herzog & de Meuron

Lukas Gruntz, Herzog & de Meuron (Bilder)

In Allschwil plant Herzog & de Meuron auf dem Baselink-Areal ein Bürohaus mit 10'000 Quadratmetern Nutzfläche. Konkret soll der Energieüberschuss aus PV-Anlage und Erdsonden nach 30 Jahren auch die Graue Energie der Erstellung kompensieren. Die wichtigste Erkenntnis bei der Recherche ist auch hier: Beim Tragwerk lässt sich am meisten CO₂ einsparen.

Messen und wissen

Forschungshäuser in Bad Aibling von Florian Nagler

Tibor Joanelly

Wärmedämmbeton ohne Armierung, monolithisches Mauerwerk oder Holz ohne Leim: Die drei Versuchsh.user in Bad Aibling in Deutschland von Florian Nagler erbringen den Nachweis, dass alle drei Konstruktionsprinzipien suffiziente Bauweise sind, wenn sie mit dem Prinzip Lowtech kombiniert werden.

Heilendes Bauen

Baumaterialien als Kohlenstoffsenken

Guillaume Habert

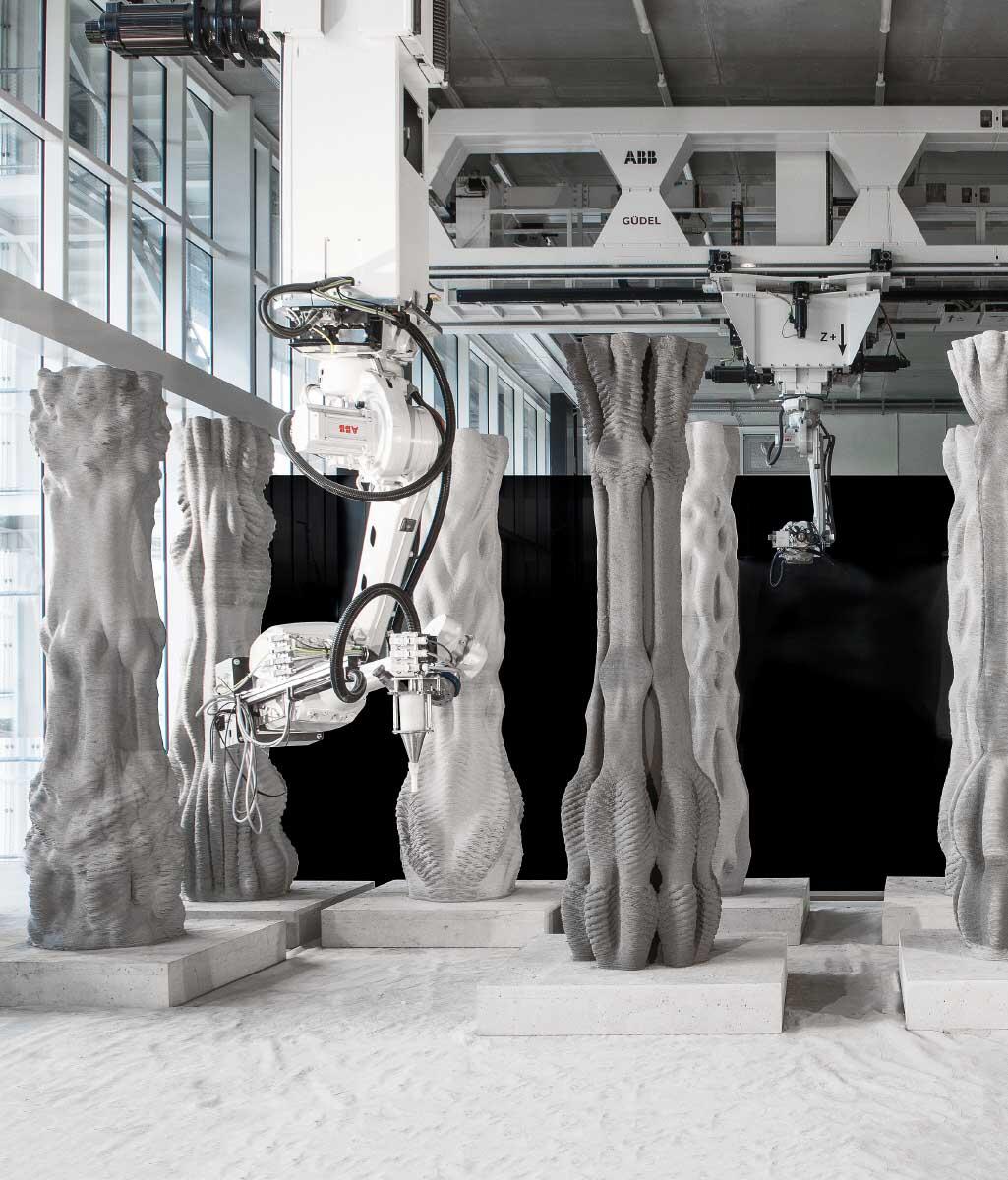

Architektur muss mithelfen, CO₂ einzufangen. Und zwar sofort. Schnell nachwachsende Rohstoffe wie Bambus, Hanf, Flachs und Stroh sollten vermehrt eingesetzt werden, obwohl es nicht reicht, bereits pflanzlich eingelagertes Treibhausgas in Baukonstruktionen zu binden. Materialien, die auf fossilen Rohstoffen basieren, müssen auf ein Minimum reduziert werden. Aber auch Beton könnte ein interessanter Kohlenstoffspeicher sein, schliesslich sind die Technologien vorhanden. Originaltext Englisch

Reden wir über Zement

Blinde Flecken in der Architektur-und Umweltgeschichte

Kim Förster

Zement ist ein klimaschädlicher Baustoff, gleichwohl werden wir ihn auch in Zukunft nicht so schnell loswerden. Umweltprobleme oder die Ausbeutung der Landschaft, die mit der Zementproduktion einhergehen, waren bisher selten Thema der Architekturgeschichte mit dem Fokus auf Beton. Zeit, den ganzen Stoffkreislauf von Zement in den Blick zu nehmen: vom Steinbruch über den Brennofen bis zur Neubausiedlung.

werk-notiz

Die Lärmschutzverordnung wird endlich revidiert. Und Bern diskutiert über die Zukunft des Gaswerk-Areals an der Aare: überbauen oder freihalten?

Debatte

Der Countdown 2030 hat zum Ziel, die Baubranche wachzurütteln, um das eingeforderte Ziel von Netto-Null bis 2030 zu erreichen. Althergebrachte Techniken eignen sich gut für das Bauen im Klimanotstand, schreibt Isabel Borner im Namen der Gruppe.

Ausstellungen

Niklaus Graber besuchte für uns die Ausstellung im MoMA über die Architektur der Moderne auf dem indischen Subkontinent. Chandigarh stellt dabei für einmal nur einen Nebenschauplatz dar. Ausserdem: Visionäre Bauten in Singapur zeigt die Maison de l'architecture in Genf – und zur Architekturwoche Basel Anfang Mai macht das Cities Connection Project mit Architektur aus Wallonien halt.

Bücher

Schriften und Gespräche von Hermann Czech versammelt ein neues Buch, das Philipp Esch für uns gelesen hat; dazu eine Empfehlung für Architectural Comfort und eine Monografie über den wenig bekannten St. Galler Architekten Ernest Brantschen.

Nachruf

Katharina Steib, 1935–2022

Komplexität und Kampf um Qualität

Die andere belgische Architektur

Audrey Contesse

Der Exporterfolg der belgischen Architektur soll sich nicht auf den flämischen Landesteil beschränken. Ein Blick auf das Architekturschaffen in Wallonien. Originaltext Französisch