Baum gesucht

Wie das Haus durch einen Baum gewinnt

Annette Spiro

Es liegt oft an der Wirkung von Bäumen, dass die Architektur daneben zur Geltung kommt, vermutet die Autorin. Sie hat einige Beweise für ihre These gesammelt und ruft auf, den Bäumen mehr Beachtung zu schenken.

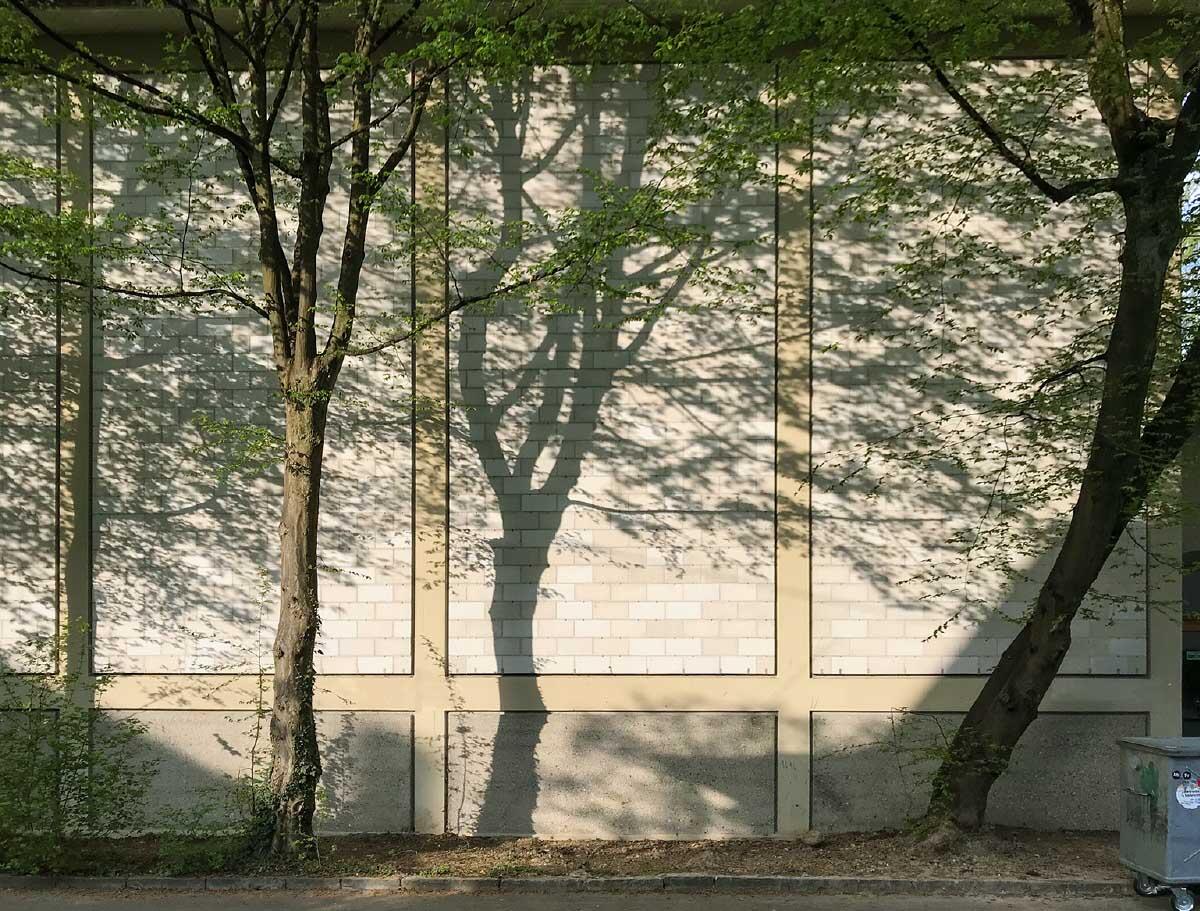

«Grundstück mit stattlichem Baum gesucht!», so lautete das Inserat, wenn ich ein Haus bauen wollte. Ein grosser Baum macht ein unscheinbares Haus schön – und kann ein tolles Haus noch schöner machen. Jeder kennt das Phänomen von Spaziergängen im Quartier oder von Fahrten übers Land, wenn ein unbekanntes und an sich bescheidenes Haus unvermittelt bemerkenswert erscheint und sich im Gedächtnis einbrennt. Bei näherer Betrachtung fällt auf: Neben dem Haus steht ein mächtiger Baum. Nicht das Haus selbst ist aussergewöhnlich, der Baum verhilft ihm zu dieser Wirkung. Zweifelnde machen die Probe aufs Exempel und denken sich den Baum fort, – und schon schrumpft das Haus zur Bedeutungslosigkeit.

Doch auch schöne und bedeutende Häuser kommen durch einen grossen Baum oft erst zur Vollendung. Das Eames House in Los Angeles kann man sich nicht ohne die grossen Eukalyptusbäume denken. Wer das fragile Stahlgerüst auf der Baustelle sieht, kann ermessen, mit welchem Aufwand und mit wie viel Vorsicht hier zu Werke gegangen wurde, um die bestehenden Bäume zu erhalten. Auch Ludwig Mies van der Rohe scheint fest mit den grossen Bäumen zu rechnen, wenn er mit prüfendem Blick auf das Modell des Farnsworth House bei Plano in Illinois blickt. Und was wäre das Fenster in der Gartenmauer von Le Corbusiers Petite Maison ohne den mächtigen Stamm der Paulownia am Ufer des Genfersees, neben dem Kirschbaum der einzige überlebende Baum im Garten? Und wer hat nicht als Student Herzog & de Meurons Sperrholzhaus in Bottmingen bewundert, das sogar seine Form dem alten Blauglockenbaum zu verdanken hat? Auch Roland Rainer hatte das Glück, ein «Grundstück mit stattlichem Baum» zu finden, und hat sein eigenes Wohnhaus in Wien passgenau zwischen die alte Föhren, Linden und eine riesige Pyramideneiche platziert. Die Bäume gewissermassen umarmt hat die Architektin Berta Rahm. Sie fasst den offenen Hof in ihrem Ferienhaus Laueli mit den vier bestehenden Eichen und nagelt es damit richtig gehend in der Landschaft fest.

Der Baum als Trostspender

Beim Anblick grosser Bäume ging mir immer derselbe Satz durch den Kopf: «Was wäre der Mensch ohne den Trost der Bäume!» Ohne Herkunft, genauen Wortlaut und Bedeutung zu kennen, schien mir der Ausspruch tröstlich. Er stammt aus dem Gedicht «Ende eines Sommers» von Günther Eich, der Eröffnungssatz lautet im Wortlaut: «Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume!». Und, «wie gut, dass sie am Sterben teilhaben!», schreibt Eich in der zweiten Zeile weiter, dabei bezieht er sich auf die Vergänglichkeit der Natur.1 Doch der Baum ist auf andere Weise vergänglich als die Architektur. Das Haus, solide gebaut, bleibt Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte stehen und trägt mit der Zeit die Spuren des Verfalls. Der Baum hingegen wächst und wird im Alter immer mächtiger. Das Gleichgewicht verschiebt sich zugunsten des Baums. Überraschenderweise aber nicht zum Nachteil des Hauses, ganz im Gegenteil! Das Haus gewinnt, je grösser der Kontrast zwischen Haus und Baum ist. Und eines Tages ist auch die Frage obsolet, ob Baum oder Haus zuerst da war, denn eine Antwort ist nicht mehr ablesbar.

Die Architektur, Inbegriff des Statischen und Dauerhaften, steht der Vergänglichkeit der Pflanzenwelt gegenüber. Was für Bestand steht, und was für Wandel, ist nicht mehr so klar. Unter dem Foto des Schulhauses Rämibühl von Eduard Neuenschwander, das mir der Architekt Philipp Esch zugeschickt hat, findet sich der Vermerk: «Dschungel und Dickicht lassen das Haus wie eine Ruine wirken.» Tatsächlich: Neben den mächtigen Bäumen erscheinen die Bauten vergänglich.

In einem Artikel über die Stadt Accra in Ghana beschreibt Esch die Bäume im Stadtbild afrikanischer Städte, die aus dem Meer der meist eingeschossigen Häuser ragen: «Die ausladenden Bäume wirken beständiger als die improvisierten Häuser, die von der Vergänglichkeit gezeichnet sind. In ihrem Schutz lassen sich die Anwohner gern nieder, danken für den Schatten und freuen sich am Vogelgezwitscher. Dafür halten sie mithilfe niedriger gemauerter Schwellen den Umraum der Bäume frei.»2 Die Architektur ist hier kurzlebiger und so ist es nur folgerichtig, dass nicht die Häuser, sondern die Bäume die Landmarken der Städte bilden.

Der Baum als Dilemma

Der Baum dient als Treffpunkt und bietet den Schutz, den wir gemeinhin dem Haus zuordnen. Er übernimmt die Aufgabe des Dachs, unter dem sich die Bewohner zusammenfinden und das zugleich den Ort kennzeichnet. Der Baumschatten ist auch ein Schutz. Nicht nur in kommenden Hitzeperioden. Der japanische Schriftsteller Tanizaki Jun’ichiro – dessen eigenes Haus nicht von ungefähr neben einem grossen Baum steht – schreibt in seinem Buch Lob des Schattens über das Dach der traditionellen japanischen Architektur: «Wenn wir also einen Wohnsitz errichten, breiten wir vor allen Dingen den Schild eines Daches aus, beschatten damit ein abgemessenes Areal auf dem Erdboden und konstruieren das Haus in diesen dämmrigen Schattenbezirk hinein.»3 Am Anfang steht also das schattenspendende Dach und dann baut man das Haus darunter. Ein schöner Gedanke, der ebenso gut auf den schützenden Schild des Baums zutreffen könnte. Der Baum steht in diesem Fall schon da. Das Haus muss seinen Platz finden.

Doch ein Haus unter einen Baum zu bauen, ist in Wirklichkeit eine prekäre Sache. Jede Architektin und jeder Architekt kennt die Faustregel, dass der Umfang des Wurzelbereichs in etwa demjenigen der Baumkrone entspricht. Auch wenn das nicht bei jeder Baumart zutreffen mag, sind allzu enge Nachbarschaften für den Baum mit Gefahren verbunden. Je grösser und tiefer das Baumloch, desto besser gedeiht der Baum. Denn oft wird der Wurzelraum auch durch unterirdische Bauten bedrängt. Dass das Wurzelwerk sich weitaus breiteren Raums bemächtigt, wenn man ihm freien Raum liesse, zeigen die Zeichnungen der Wurzelforschung.

Wer das Glück hat, ein Grundstück mit grossen Bäumen zu bebauen, kennt auch noch ein anderes Dilemma. Genau da, wo der Baum steht, möchte der Eigner sein Haus haben, der Baum muss weichen.

Fast immer stehen Architektinnen und Architekten auf verlorenem Posten. Ihre Argumente zählen wenig und bleiben sie standhaft, droht der Auftrag an den nächsten Willigen zu gehen. Eine echte Nagelprobe. Wenn es ihnen aber gelingt, Baum und Bau zu vereinen, dann ist ihnen nicht nur ein Platz im Baumhimmel sicher, sondern alle drei gewinnen: Baum, Bauherrschaft und Architekt. Und auch der Erbauer hat einen lebendigen und lebenslänglichen Begleiter und Beschützer zur Seite, den ihm auch das beste Haus nicht ersetzen kann.

Der Baum und die Angst

Wenn ich ein einziges Baugesetz erlassen dürfte, wäre es so einfach wie streng: Wer ein Haus baut, muss daneben einen stattlichen Baum pflanzen. Mit der Zeit würden sich die öden Einfamilienhausquartiere in wilde Oasen verwandeln, denn die Baumart wäre frei wählbar. Säulenzypressen stünden neben Trauerweiden, Trompetenbäume neben Linden. Ein Chaos zwar, aber noch immer tausendmal besser als die trostlosen Plantagen von Häusern in unterschiedlichem Stil aber immer gleichem Abstand. Mit den Jahren würden die Häuser im Dickicht verschwinden, und die glücklichen Bewohner müssten nicht mehr auf den Gartenzaun oder die leere Fassade des Nachbarn blicken, sondern ins Blätterwerk oder auf das Relief der Baumstämme – Roland Rainer hat im erwähnten «Haus unter Bäumen» mit dem Fenster im Wohnzimmer Stamm und Wurzel einer Linde wirksam in Szene gesetzt. Doch mein Wunsch steht jäh in Kontrast zur Wirklichkeit: Kantonale Gesetze regeln nicht nur den Grenzabstand der Häuser, sondern auch denjenigen der Bäume und verschlimmern so die Lage noch zusätzlich. Geschaffen, um Nachbarschaftsstreit zu vermeiden, zementieren die Abstandsregeln die trostlose Ödnis für immer.

Vielleicht aber wird der gefürchtete Baumschatten dennoch schon bald zur Pflicht und die Grundbesitzer pflanzen grosse Bäume, um die zukünftigen heissen Sommer besser zu überstehen. Doch noch gilt der Baum allzu oft als Störenfried und die unsinnigen Gesetze sind bis heute in Kraft. Man findet dort sogar so vielsagende Begriffe wie «Baumimmissionen». Was für eine absurde Worterfindung! Laut Lexikon bedeutet Immission bezüglich des Umweltgesetzes «Einwirkung von Störfaktoren aus der Umwelt auf Mensch und natürliche Umwelt». Damit ist nicht nur der Schatten gemeint, sondern ebenso fallendes Laub oder Obst. Denn das Laub muss gekehrt werden, und die Zierkirschen könnten die sauberen Steinplatten beschmutzen. Dabei ist das Laub Dünger und das Rascheln des Blätterteppichs ein hörbarer Zeuge des Herbsts – welch seltsam verkehrte Welt!

Über die Gründe für die verbreitete Furcht vor grossen Bäumen kann nur spekuliert werden. Ist es der anarchische Charakter des Baumes, der sich, anders als die Architektur, der Kontrolle entzieht und wächst, wie er will? Oder ist es die Angst, dem Riesen eines Tages nicht mehr gewachsen zu sein? Sind es so banale Gründe wie die ungestörte Aussicht auf den See? Einem Panorama ohne nahe Objekte kommt die Räumlichkeit abhanden und die unverstellte Weitsicht ohne Vordergrund wird mit der Zeit langweilig. Was sonst könnte den Erbauer der Villa Malaparte bewogen haben, im Wohnzimmer auf das Meerespanorama zu verzichten und stattdessen mit den grossen Fenstern die nahen Pinien vor der Küste wirkungsvoll zu rahmen?

Man wünscht dem hochstämmigen Baum eine ähnliche Aufmerksamkeit, wie sie zurzeit den begrünten Fassaden und «hängenden Gärten» in Form von bepflanzten Balkonen zuteil wird. Nichts gegen grüne Fassaden, doch es geht hier nicht nur um die ohnehin dringende und notwendige Frage der Eindämmung des Klimawandels, sondern um eine elementare Frage der Architektur. Künstlich bewässertes Fassadengrün und Balkonpflanzen können den grossen Baum nicht ersetzen, denn er ergänzt das Haus und wird vielleicht seinen architektonischen Nachbarn gar überleben. Von den ausgedehnten Häuserteppichen bleiben dann nur noch wildgemusterte Wälder übrig.

Annette Spiro (1957) ist seit 2007 Professorin für Architektur und Konstruktion an der ETH Zürich. Mit Stephan Gantenbein führt sie ein Architekturbüro in Zürich und publizierte Bücher zu Fragen des konkreten Bauens (Über Putz, 2012), zu Werkzeugen der Architektur (Der Bauplan, 2013) oder zu den Bauten von Paulo Mendes da Rocha (2002). Spiro ist Vorsitzende der Redaktionskommission von werk, bauen + wohnen.

1 Günter Eich, Gedichte, Frankfurt am Main, 1973, S. 16.

2 Philipp Esch, «Accra st eine Metropole», in: NZZ, 8. Februar 2020, S. 41.

3 Tanizaki Jun’ichirō, Lob des Schattens, Zürich, 1987, S. 32.