Konzept Convivium

Architektur als Netzwerk

Katrin Albrecht, Irina Davidovici

Die Überlagerung von Arbeit, Lehre und Familie definierte den Modus operandi von Flora Ruchat-Roncati. Das Gemeinschaftliche war für sie ein Arbeitsstil und eine Lebensweise, die sich rund um den Tisch als symbolisches wie soziales Zentrum entwickelte.

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung zu Flora Ruchat-Roncati an der ETH Zürich 1997 rühmte Dolf Schnebli, der viele Jahre mit ihr gelehrt und gebaut hatte, sie für ihre vielen Rollen als «Architektin, Professorin, ‹Mamma mediterranea›». Zum Schluss seiner Rede fügte er an: «Beinahe hätte ich es vergessen: Wie alle begabten Architekten ist auch Flora eine hervorragende Köchin.»1 In einem Atemzug pries er die gefeierte Architektin für ihre herausragenden Leistungen im Beruf und in der Küche, ihrer traditionellen Domäne als Frau.

Rund um den Küchentisch

Ob Schnebli auch die Kochkünste eines männlichen Kollegen so betont hätte? Nun, im konkreten Fall muss man sich die Vertrautheit zwischen Redner und Adressatin vor Augen führen, die als Freunde und Partner zahllose Stunden am gleichen Tisch verbracht hatten, im Atelier ebenso wie in der Küche. Wir haben es hier also nicht so sehr mit dem Gespenst stereotyper Geschlechterrollen zu tun, als mit deren gezieltem Einsatz. In Flora Ruchat-Roncatis Fall führte die Rolle der Köchin und Gastgeberin – eingebettet in eine produktive gesellschaftliche Praxis – paradoxerweise zu einer Stärkung ihrer Beziehungen und letztlich ihres beruflichen Erfolgs.

Dieses Szenario bildet in Ruchat-Roncatis Leben einen roten Faden. Viele Freunde und ehemalige Mitarbeiter bestätigen Schneblis Bemerkung und erzählen aus eigener Erfahrung, welch hohen Stellenwert das gesellige Zusammensein bei ihr genoss. «Non ha separato le cose» – sie habe die Dinge nicht getrennt, so wird von verschiedenen Seiten berichtet. Die Erfüllung der gesellschaftlichen Erwartungen als Gastgeberin bedeutete für sie keinen Zwang, sondern war integraler und fruchtbarer Teil ihres Lebens – aufgrund ihrer Kultur wie auch ihrer persönlichen Geschichte.

Kontinuität sozialer Muster

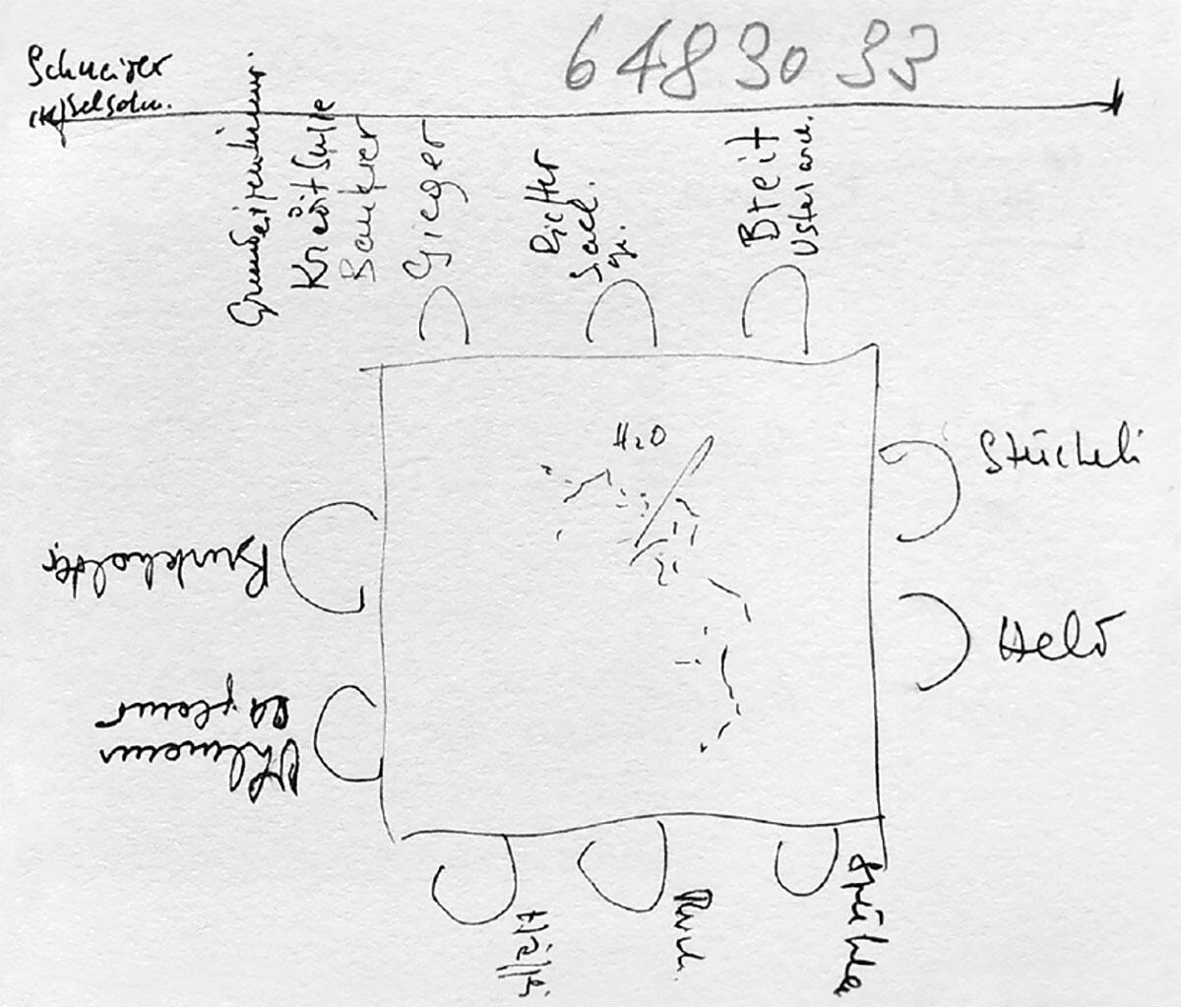

Ruchat-Roncati zeichnete Häuser und entwarf dafür Tische, sie liess sie für ihr eigenes Zuhause anfertigen, hielt Tischordnungen in ihren Skizzenbüchern fest. Ihre Tochter erinnert sich an «eine schmale lange Küche mit einem schmalen Tisch aus Walnussholz, den Mama entworfen und von einem Schreiner hat bauen lassen», und an das Wohnzimmer mit einem grossen Tisch für Wochenendbankette.2 Als symbolisches Zentrum des Hauses gewann der Esstisch zusätzlichen architektonischen Wert. In der Wissenschaftlichen Selbstbiographie, die auf der Literaturliste von Ruchat-Roncatis Studenten an der ETH figurierte, wies Aldo Rossi auf die Bedeutung dieses rituellen Aspekts in der architektonischen Praxis hin:

«Mit den architektonischen Mitteln fördern wir also ein Ereignis – unabhängig davon, ob es eintreten wird [...] Deswegen ist die Grössenbestimmung eines Tisches oder eines Hauses sehr wichtig. Nicht so, wie die Funktionalisten meinten, wenn sie allein an die Erfüllung einer bestimmten Funktion dachten, sondern um mehr Funktionen zuzulassen – oder um all das zu ermöglichen, was im Leben unvorhersehbar ist.»3

In ihren frühen Vorlesungen an der ETH Zürich Mitte der 1980er Jahre zog Ruchat-Roncati die Einheit des Einfamilienhauses, besonders der antiken Domus, als Beispiel heran, um die Kontinuität sozialer Muster und die beständige Verbindung zwischen historischer und zeitgenössischer Architektur zu veranschaulichen.4 Sie präsentierte das römische Haus als private und zugleich in das Kontinuum des öffentlichen Raums integrierte Architektur, als Spiegel der Gesellschaft im Kleinen. Sein soziales Zentrum war das Tablinum, der Ess- und Gesellschaftsraum, der zwischen den öffentlichen und privaten, zwischen männlichen und weiblichen Bereichen des Haushalts vermittelte.5 Zehn Jahre später, als Ruchat-Roncati Gender-Themen expliziter in ihren Unterricht einzubeziehen begann, hielt sie Vorlesungen über «Die Küche – Metapher der Frau», in denen sie die Rationalisierung häuslicher Prozesse im Zusammenhang mit der Emanzipation der Frau untersuchte.6 Ihre Vorlesung über Hélène de Mandrot, Fördererin der künstlerischen Avantgarde und Gastgeberin des ersten Kongresses für Neues Bauen in La Sarraz, behandelte deren ambivalente Rolle in der Geschichte der CIAM als zwar selbstbestimmte, aber passive Teilnehmerin. Ruchat-Roncatis Beschreibung von Mandrots Oszillieren «zwischen Vokation und Resignation» regt zu Spekulationen darüber an, wie sie wohl über ihre eigene Rolle als Gastgeberin dachte.7

Kooperation als Arbeitskonzept

Das Ritual des Abendessens mit Gästen spielte für sie eine zentrale Rolle, auch mit Blick auf die Stärkung ihrer eigenen Stellung. Die Überlagerung von beruflichen und persönlichen Themen sowie die enge Verbindung von Lehre, Arbeit und Familienleben entsprachen ihrer persönlichen Neigung, gingen aber auch auf biografische Umstände zurück: Als junge Witwe und berufstätige Mutter versuchte sie sich eine anregende familiäre Umgebung zu schaffen. Die historischen Bedingungen halfen ihr dabei: In den 1960er Jahren fand das Ideal von Lebens- und Arbeitsgemeinschaften unter linken Intellektuellen starke Verbreitung. Das Zusammenrücken von Arbeit und sozialen Netzwerken definierte Ruchat-Roncatis Modus operandi für die gesamte Laufbahn und ermöglichte ihr gleichzeitig eine Berufskarriere und ein reges Sozialleben. Indem sie in Netzwerke investierte, die ihr wiederum Rückhalt gaben, anerkannte sie die Bedeutung der kollektiven Aspekte in der architektonischen Praxis. Die meisten ihrer Werke entstanden in Zusammenarbeit mit anderen – was auf individuelle Entscheidungen ebenso wie äussere Umstände zurückzuführen ist.

Wesentlichen Einfluss auf ihre Arbeitsweise hatte die Tessiner Architektur der 1950er Jahre, die sie durch ihre Lehrer und erfahrene Kollegen wie Rino Tami, Peppo Brivio und Tita Carloni erlebt hatte. «Flora ist nicht ein Robinson Crusoe auf einer Insel», sagte Paolo Fumagalli, «sie hat Väter und Brüder.»8 Ihre Verbindungen zu anderen Tessiner Architekten, die sie während des ETH-Studiums festigte, verhalfen ihr zur ersten Arbeitsgemeinschaft mit Aurelio Galfetti und Ivo Trümpy (1961 – 70), zu projektbezogenen Kooperationen und gemeinsamen Wettbewerbsbeiträgen wie dem für den Campus der EPFL (1970 mit Tita Carloni, Mario Botta, Aurelio Galfetti, Ivano Gianola und Luigi Snozzi). Sie führten auch zur lang jährigen Partnerschaft mit Dolf Schnebli und Tobias Ammann (1990 – 97) sowie zur Arbeitsgemeinschaft mit Renato Salvi für das Projekt Transjurane (1989 – 98, siehe S. 42 –43). Im Consorzio Nazionale Cooperativo d’Abitazione in Rom (1975 – 85) wie in der Beratungsgruppe für die Gestaltung der AlpTransit Gotthard (ab 1993) übernahm Ruchat-Roncati zudem Mandate als Beraterin, die eine Zusammenarbeit auf fachlicher wie politischer Ebene voraussetzten. Wie andere Tessiner Kollegen ihrer Zeit verband sie in ihrem Werk die von der Vorgängergeneration erforschte klassische Moderne – mit einer besonderen Faszination für die Bauten Le Corbusiers – mit der Methodologie und den architektonischen Referenzen der italienischen Tendenza. Dieses Wechselspiel zieht sich durch ihr ganzes Werk: von der durchlässigen, feingliedrigen Betonstruktur der Schule in Riva San Vitale (siehe S. 16 – 17) bis zur monumentalen, weit ausgreifenden Wohnanlage La Colasiderta in Taranto (siehe S. 31 – 33), von der Textur des Béton brut beim heute bis zur Unkenntlichkeit veränderten Haus Ruchat in Morbio Inferiore (siehe S. 44) bis hin zu den expressiv-skulpturalen Formen der Transjurane.

Gemeinsames intellektuelles Fundament

Ihre grosse Spannbreite von Aktivitäten basierte auf einer äusserst anpassungsfähigen Arbeitsweise, die von dynamischen Netzwerken und der Überschneidung beruflicher, sozialer und privater Kontakte lebte. Auch an ihrem Lehrstuhl an der ETH schuf sie sich ein ungezwungenes Umfeld aus Studierenden, die später zu Assistenten, Mitarbeitern, Projektpartnern und Freunden wurden. Diese persönlichen Verflechtungen gründeten auf einem gemeinsamen intellektuellen Fundament und hatten gerade dadurch grossen Einfluss auf nachfolgende Generationen der Schweizer Architektur. Dieser Diskurs verband den theoretischen Hintergrund der italienischen Nachkriegsliteratur, etwa die Schriften von Bruno Zevi und Ludovico Quaroni, mit den gebauten Werken der rationalistischen Architekten Giuseppe Terragni, Luigi Moretti, Mario Ridolfi, BBPR und Adalberto Libera, die Ruchat-Roncati in ihren Vorlesungen oft als Beispiele heranzog – ebenso wie die Werke von Le Corbusier, Mies, Wright und Aalto. Mit ihren Themen und Referenzen sorgte sie bewusst für Kontinuität in der Lehre über die Generationen hinweg. Für Ruchat-Roncati bedeutete Zusammenarbeit mehr als ein Mittel zum Zweck: Sie war eine Lebensweise. Die grosse Heterogenität verdeckt deshalb zuweilen die klaren Konturen ihrer persönlichen Gedanken, ihres Formensinns, ihrer Gestaltungs- und Lehransätze. Angesichts des kollaborativen, dialogischen Wesens ihres Schaffens wäre der Versuch, ihre stilistischen Vorlieben von denen ihrer Arbeitspartner abzugrenzen, ein spekulatives und letztlich auch unergiebiges Unterfangen. Um ihr Erbe zu begreifen, ist es viel entscheidender, statt einer streng definierten Lehrmethode oder formal-stilistischen Konsistenz im Entwurf die weniger quantifizierbaren Aspekte gebührend zu würdigen. Etablierte Methoden der Architekturgeschichtsschreibung, die mit fein säuberlich getrennten Kategorien operieren, vermögen kein vollständiges Bild zu liefern. Vielmehr eignet sich hierfür die erst im Entstehen begriffene Theorie sozialer Netzwerke. Das Konzept des Convivium kann daher wesentlich zum Verständnis von Ruchat-Roncatis Leben und Wirken beitragen und darüber hinaus einen Erklärungsansatz für die Wirksamkeit von sozialem Handeln – auch in der Architektur – liefern.9

Der konkreten Dimension der Praxis von Ruchat-Roncati kann man sich mit der Metapher des Esstischs und der darum herum gruppierten Stühle nähern: eine physische Struktur für die flüchtigen Bewegungen jener, die daran Platz nahmen – immer wieder für ein paar Stunden, über viele Jahre hinweg. In Rossis Augen war Architektur eine Grundstruktur für unvorhersehbare Ereignisse. Ruchat-Roncati etablierte solche Strukturen durch das Konzept des Convivium. Die einmaligen und vergänglichen Unterhaltungen, die sie damit ermöglichte, haben sich zu einem bleibenden Horizont gemeinsamer Ideen verdichtet, die danach streben, in Architektur umgesetzt zu werden.

Katrin Albrecht (1976), Architekturstudium an der ETH Zürich, 2002 – 2007, 2014 Doktorat, 2015 – 2017 Postdoc am gta im SNF-Projekt Manuale zum Städtebau, 2017 Publikation Angiolo Mazzoni. Architekt der italienischen Moderne.

Irina Davidovici (1972), Architekturstudium in Bukarest und London, 1999 – 2002 bei Herzog & de Meuron, 2008 Doktorat, publizierte 2012 das Buch Forms of Practice: German Swiss Architecture 1980 – 2000, 2014 – 17 Postdoc am gta. Beide arbeiten derzeit am SNF-Projekt Flora Ruchat-Roncati (ETHZ).

1 Dolf Schnebli, Laudatio, in: Flora Ruchat-Roncati, Ausstellungskatalog, Zürich 1998, S. 33.

2 Anna Ruchat, Schattenflug, Zürich 2012.

3 Aldo Rossi, Wissenschaftliche Selbstbiographie, Bern/Berlin, 1988, S. 15.

4 Flora Ruchat-Roncati, Von der Domus zum Reihenhaus, in: Horst Eisterer, Dieter Geissbühler, Flora Ruchat-Roncati, Vorlesungen im Sommersemester 1986. Lehrstuhl für Architektur und Entwerfen, Professur Flora Ruchat-Roncati, Zürich, ETH Zürich, 1986, S. 27.

5 wie Anm. 4, S. 28 – 29.

6 Flora Ruchat-Roncati, Die Küche, Metapher der Frau, in: Petra Stojanik (Hg.), Die 20er Jahre und die ‹Neue Frau›, Beiträge zum Diplomwahlfach «Frauen in der Geschichte des Bauens», Bd. 2, ETH Zürich Wintersemester 1994/95, Zürich, 1996, S. 105 – 117.

7 Flora Ruchat-Roncati, Die Rolle der Mäzenatin. Zwischen Vokation und Resignation. Madame de Mandrot, in: Petra Stojanik (Hg.), Die 20er Jahre und die ‹Neue Frau›, Beiträge zum Diplomwahlfach Frauen in der Geschichte des Bauens, ETH Zürich Sommersemester 1994, Bd. 1, Zürich, ETH, 1996, S. 87 – 95.

8 Paolo Fumagalli, Rede an der Präsentation des Ausstellungskatalogs 1998, gta Archiv / ETH Zürich, 246 (Bestand gta Ausstellungen).

9 Das Konzept des Convivium kann allgemein einen Beitrag leisten zur Entwicklung eines methodischen Instrumentariums bei der Untersuchung der Rolle sozialer und beruflicher Netzwerke, der Herausbildung individueller Positionen und der Abgrenzung von Autorschaften in kollektiven Arbeiten.